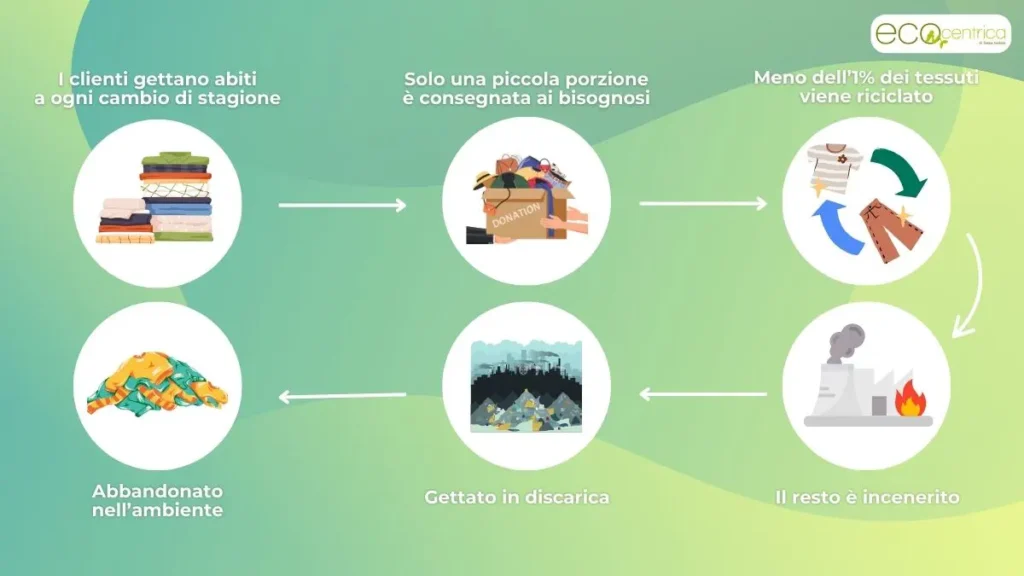

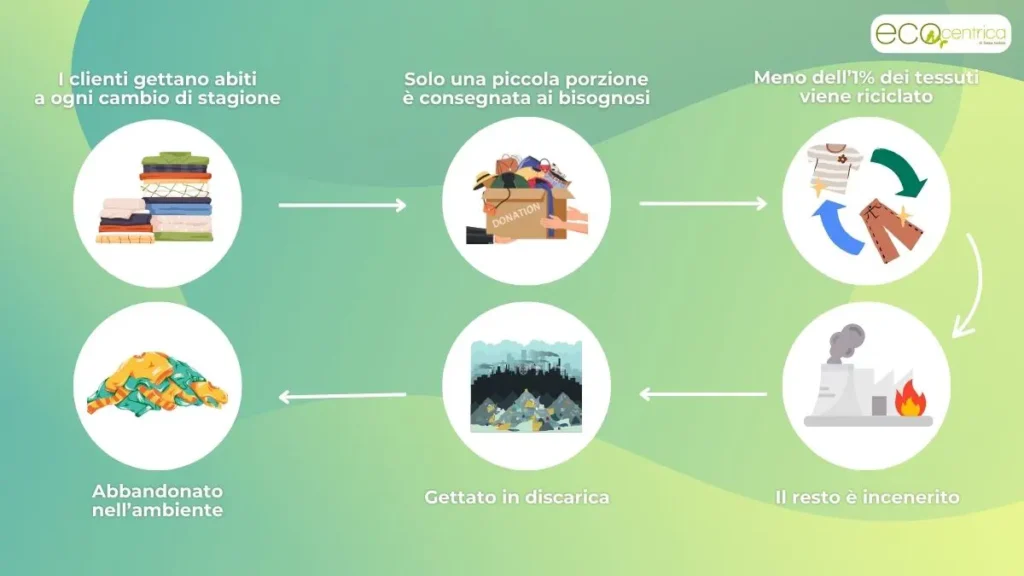

Che fine fanno gli abiti acquistati sulla fast fashion, quando il consumatore vuole cambiarli perché ormai fuori stagione o, semplicemente, perché consumati? Si potrebbe ingenuamente pensare che questi indumenti possano essere ceduti ai bisognosi o, ancora, riciclati. In realtà, si tratta di processi ben più complessi rispetto a quanto si potrebbe pensare.

Dopo aver analizzato i danni ambientali della fast fashion in termini di produzione e di gestione dei resi e dell’invenduto, in questo approfondimento vi parlo del grande problema dello smaltimento. Anche con l’aiuto di Giuseppe Ungherese, giornalista e responsabile della Campagna Inquinamento di Greenpeace Italia.

Il problema del riciclo

Come accennato, di primo acchito si potrebbe pensare che la tendenza di cambiare continuamente armadio possa essere compensata dal riciclo degli indumenti dismessi. Nel mondo, tuttavia, il recupero e il riciclo di vecchi tessuti è ancora decisamente marginale, tanto da non rappresentare al momento una modalità valida per calmierare i problemi della moda usa e getta. Greenpeace, in occasione della sua recente petizione contro la fast fashion, ha spiegato che meno dell’1% degli indumenti dismessi viene riciclato.

“Il riciclo degli abiti è abbastanza una chimera” – spiega Ungherese. “A livello mondiale, solo l’1% dei vecchi abiti viene trasformato in nuovi vestiti, la circolarità è qualcosa che praticamente non esiste nel settore. In alcuni casi ci sono processi di riciclo, il cosiddetto downcycling, cioè qualcosa che viene riprocessato per produrre altro di qualità inferiore. Pensiamo ai pannelli fonoassorbenti, quelli lungo le autostrade o le reti ferroviarie, che servono per attutire i suoni, realizzati con vecchi prodotti tessili. Ancora, l’Italia è un’eccellenza mondiale nel recupero dei filati, ha una grande tradizione ad esempio nel distretto di Prato, nel recupero di fibre come lana e cotone. È però solo una parte, se consideriamo che oggi oltre il 60% dei capi d’abbigliamento è fatto in fibre sintetiche, quindi poliestere, nylon e acrilico, diciamo che i numeri non tornano”.

I vestiti usati? Non è facile recuperarli

Non tutti sanno che solo una porzione dei vestiti usati, quelli gettati nei cassonetti della raccolta gialli, viene effettivamente riciclata o consegnata ai bisognosi. Stando ai dati raccolti dal Guardian, a livello mondiale, solo il 20% di tutti gli abiti raccolti finiscono effettivamente in opere di bene o venduti nei negozi di seconda mano. Il restante, è così gestito:

- i vestiti non utilizzabili, ad esempio perché danneggiati, vengono termovalorizzati;

- una porzione è venduta a chili a società che, almeno in teoria, si dovrebbero occupare del loro smaltimento.

Ma dove finisce questo surplus? Non è facile saperlo, poiché il percorso non prevede tracciabilità se non in poche organizzazioni d’eccellenza, ma potrebbero essere causa di un forte inquinamento che si sta verificando in Africa. “È tutta una filiera molto frammentata” – spiega Ungherese – “ci sono molti passaggi e, perciò, la tracciabilità si perde. Il grosso dei nostri rifiuti, dei nostri vecchi abiti, va a finire in Africa, indipendentemente da quale sia il suo canale europeo”.

Le discariche a cielo aperto in Africa e in Kenya

Da qualche anno a questa parte, diversi Paesi dell’Africa sono diventati dei grandi importatori di abiti usati. Solo il Ghana, ad esempio, importa ben 214 milioni di dollari di abiti usati ogni singolo anno, grazie a bassissime tasse d’importazione. Lo stesso accade anche in Kenya, ma dove finiscono tutti questi indumenti? Il percorso è complesso:

- gli abiti non smaltiti o donati dei Paesi del Nord del mondo vengono aggregati in balle e venduti al chilo a trader ghanesi o kenioti;

- di ogni singola balla, meno del 40% dei capi viene rivenduto localmente o donato ai poveri. Il resto viene perlopiù gettato in luoghi naturali trasformati in discariche a cielo aperto.

L’esempio più preoccupante è quello del mercato di Kantamaro, ad Accra. Qui ogni giorno arrivano centinaia di tonnellate di capi, di cui 100, ogni giorno, vengono gettate come rifiuti. La municipalità locale è in grado di raccogliere e gestire meno del 30% di questi rifiuti , il resto viene abbandonato sul posto o gettato in discariche illegali. Tuttavia, perché tutti questi vestiti vengono buttati? Nella maggior parte dei casi:

- all’interno delle balle sono spesso presenti abiti danneggiati, non gestiti nei Paesi di origine, ad esempio con il riciclo o la termovalorizzazione;

- una vasta porzione degli abiti ceduti non ha alcuna utilità per le popolazioni locali. Gran parte degli indumenti che arrivano in Ghana, una nazione dalla temperatura media annuale di 30 gradi, è infatti composta da cappotti, piumini, giacche a vento, pellicce, cappelli e sciarpe, tutti vestiti di cui la popolazione locale non può fare alcun uso.

Ma chi sono i soggetti responsabili dell’inoltro di questi abiti in Africa, dei veri e propri “regali avvelenati”, come emerge dal report Poisoned Gift di Greenpeace, condotto in Kenya? “È molto difficile risalire all’esatta provenienza dei singoli capi di abbigliamento, è molto complicato” – sottolinea Ungheresi. “In Africa il problema è riconducibile a quelli che sono i nostri vestiti usati. Arrivano questi abiti di seconda mano, frutto di vari canali nel Nord del Mondo, che vengono poi comprati in balle, acquistati al chilo. Comprandoli a scatola chiusa, all’interno di queste balle può esserci di tutto e non tutto può essere recuperato. Ciò si deve soprattutto alla fast fashion, alla moda di basso costo e di bassa qualità: ti arriva una maglietta danneggiata o scolorita, diventa un rifiuto che viene buttato in Paesi che non hanno alcun tipo di struttura sia per la raccolta che per il riciclo.”

In altre parole, i Paesi ricchi del mondo stanno delegando a quelli meno sviluppati l’onere di smaltire i propri rifiuti tessili. “Noi andiamo a scaricare le conseguenze di una produzione insostenibile su altri Paesi” – aggiunge Ungherese. “È come se noi decidessimo di spazzare il pavimento della nostra casa, per poi nascondere tutto quel che raccogliamo sotto lo zerbino davanti al portone. […] In realtà non risolviamo il problema in questo modo. Lo scarichiamo verso altre nazioni che non hanno alcun tipo di strumentazione, di struttura che possa poi far fronte a questo problema. E quindi è un problema veramente fuori controllo che andrebbe arginato, perché dovrebbero essere impedite queste esportazioni all’estero”.

Superare la fast fashion

È evidente che il modello della moda usa e getta non può essere sostenibile, deve essere superato sia per la salvaguardia dell’ambiente che delle persone: di chi si trova in condizioni di sfruttamento in produzione, chi indossa vestiti poco salubri e chi si ritrova a convivere con i rifiuti altrui. Ma che fare? Innanzitutto, bisogna agire a livello normativo:

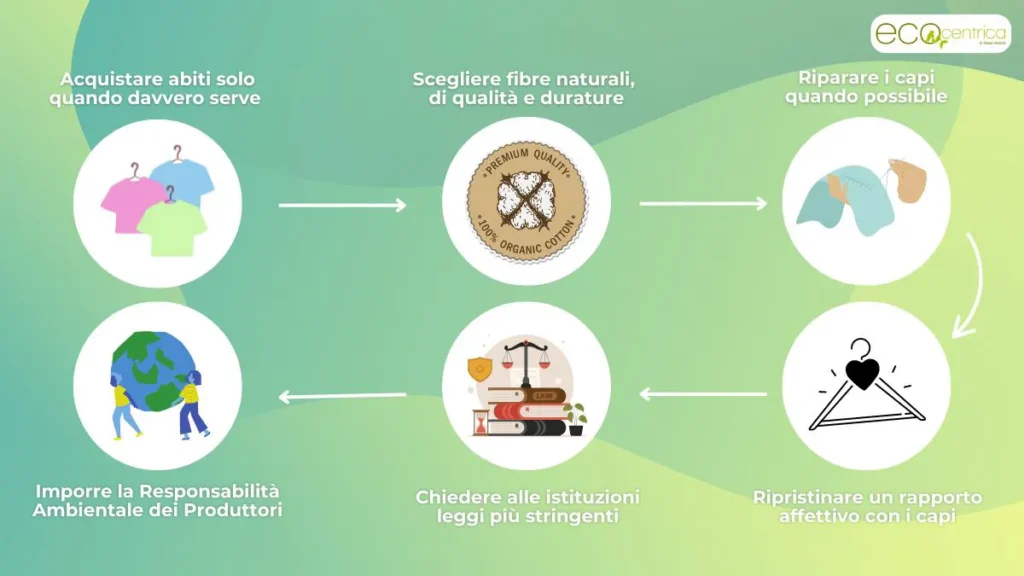

“Oggi non esiste, almeno nella stragrande maggioranza dei Paesi del Mondo, un sistema di responsabilità estesa dei produttori tessili” – spiega Ungherese. “Cosa vuol dire? Pensiamo alla gestione degli imballaggi di carta che abbiamo in casa: c’è un sistema che prevede che noi li conferiamo nel cassonetto, o porta a porta, e poi c’è chi lo raccoglie e lo ricicla. Noi paghiamo la tassa sui rifiuti e una parte dei costi è coperta dalle aziende produttrici, che si fanno carico di parte della gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti. Per il prodotto tessile, questo sistema ancora non c’è. […] Ogni Paese dovrebbe farsi carico di smaltire la propria quantità di rifiuti, coinvolgere le aziende e renderle responsabili dell’intero ciclo di vita del prodotto, anche quando diventa rifiuto. Inoltre, le aziende produttrici dovrebbero mettere in vendita abiti che siano progettati per essere riciclabili a fine vita. Serve uno sforzo enorme, ma l’Occidente fa poco e nulla e, nel frattempo, emergono altri player che portano la fast fashion, la moda ultraveloce, oltre i limiti dell’insostenibilità”.

Un cambiamento che, oltre a livello normativo, deve avvenire anche sui nostri consumi:

“Serve anche una consapevolezza diversa da parte nostra” – conclude Ungherese. “Non dobbiamo fidarci di capi che siano a bassissimo costo. Magari preferire meno capi, ma di miglior qualità, che siano progettati per essere durevoli, riparabili, riciclabili. E ritrovare un po’ di affetto, di quell’aspetto affettivo nei confronti degli abiti, qualcosa che i nostri genitori e nonni avevano. Bisogna ritrovare questo attaccamento agli abiti, considerarli qualcosa di prezioso, e non qualcosa da buttare nel giro di qualche giorno, di poche settimane”.

In definitiva, serve uno sforzo sia collettivo che normativo affinché venga messo un freno alla fast fashion, per il benessere di tutti, ambiente compreso.

No Comments